首页 > 行业资讯 >> 交通运输 >> 大数据视角下的北京出行结构分析

文章来源:和仕咨询整理 作者:和仕咨询整理 阅读量:2679 发布时间:2023-02-18

1、整体:全市域日出行总量4463万,绿色出行比例约70%

基于扩样修正后的百度地图慧眼出行数据,2022年4月某工作日北京全市域内出行总量约4463万,相较2014年居民出行大调查结果中的全市一日出行总量4960万,整体出行量下降了约11%。归其原因,可能与《总规》实施以来的非首都功能疏解及近几年的疫情影响等因素有关。

北京市域一日出行强度分布图

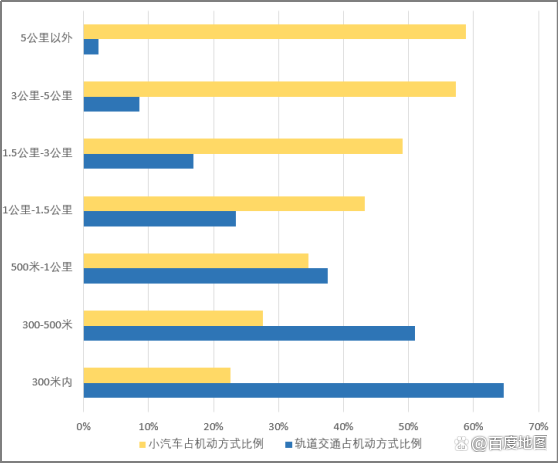

从全市域一日出行的方式结构可见,绿色出行方式比例约70%,距离80%以上的绿色出行比例目标值还有10%的差距。对比各交通方式可见,非机动化出行占比约40%,公共交通出行占比近30%,小汽车和其他出行占比超过30%。从全市域一日出行周转量结构可见,小汽车周转量的占比最高,地铁次之,其次为公交和非机动化方式,可见长距离出行的主体方式为小汽车和地铁。

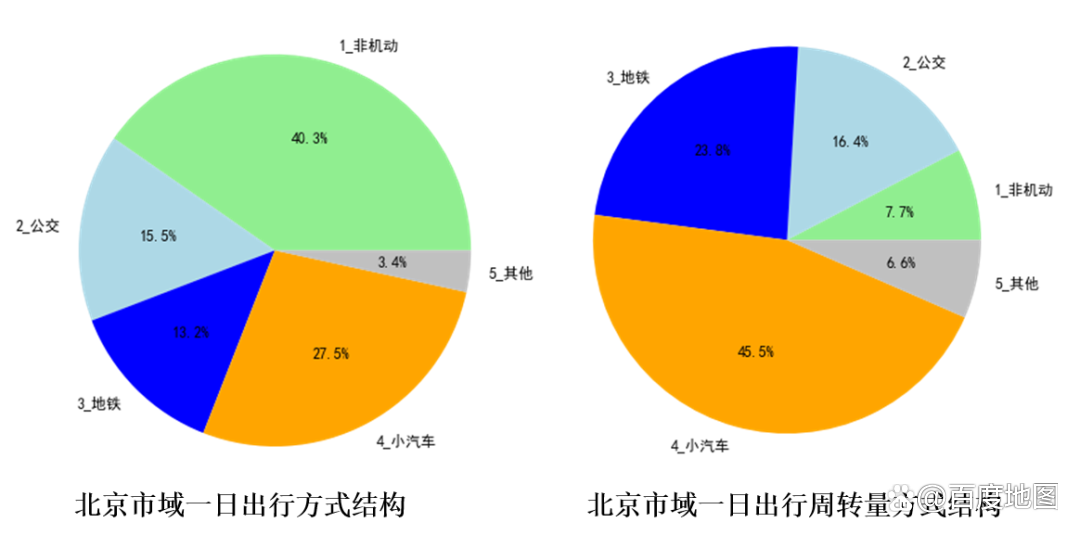

与伦敦对比可见,在出行总量方面,伦敦在2021年第三季度的出行总量较疫情前的年份也存在10%至15%的下降,其整体变化趋势与北京较为类似;在方式结构方面,伦敦的非机动化方式比例和公共交通比例均较北京略低。同时可以看到疫情对于伦敦出行方式的主要影响是压缩了公共交通的出行比例。

伦敦一日出行量及交通方式构成变化图

2、时段:早晚高峰公共交通出行主体地位显现,平峰期小汽车优势依然明显

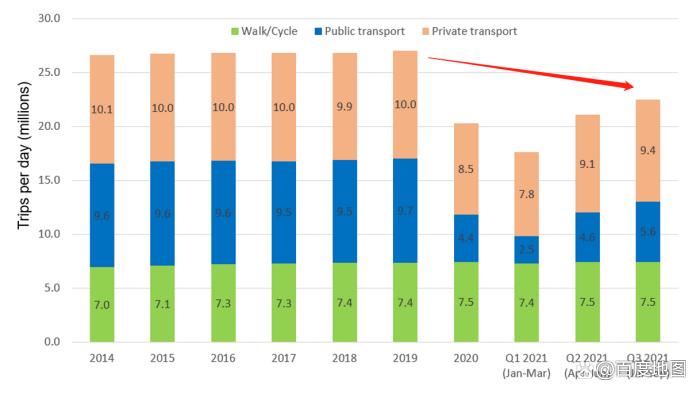

对比不同时段各类出行方式的占比可见,各时段中非机动化出行方式的占比均为最高,但在早晚高峰非机动化方式占比相对较低,其中早高峰最低。与非机动化出行相反,早晚高峰时段的公共交通出行方式占比较高,公交和地铁方式均呈现出类似的特征;平峰期公共交通出行方式占比较低,地铁方式占比在平峰时的下降幅度较公交更为明显,即轨道交通的早晚高峰更为突出。而小汽车方式在全时段的占比相对平稳,其平峰时段的占比相较公共交通优势明显,而早晚高峰的占比均略低于地铁和公交,早高峰尤为突出。

不同时段不同出行方式占比图

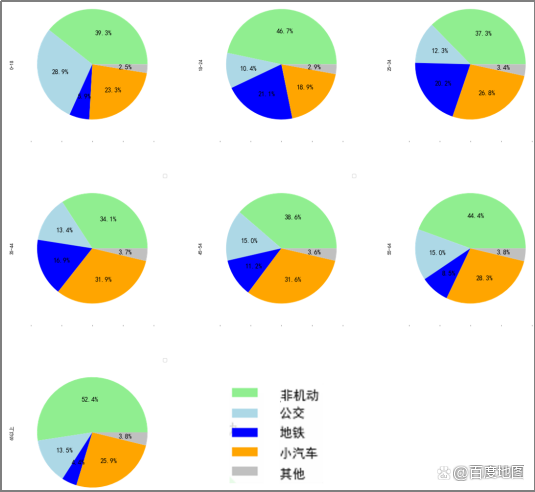

3、年龄:非机动化出行随年龄段呈“凹”字形分布,小汽车反之,中青年青睐地铁,一老一小偏向公交

对比不同年龄段人群的出行方式结构可见,65岁以上老年人的出行结构中非机动化方式比例最高,超过50%;18-24岁年龄段人员由于在校大学生的比例较高,其非机动化方式比例也较高;其他年龄段的非机动化方式比例呈现“凹”字形分布,其中35-44岁年龄段人群的非机动化出行比例最低。而小汽车方式则与上述情况相反,35-44岁年龄段人群的小汽车出行比例最高。对于地铁方式而言,35岁以下的青年人选择地铁出行的比例最高,而后随着年龄增长地铁出行比例逐步下降,可见轨道交通对于中老年人的吸引力还是略显不足。而对于公交出行而言,18岁以下学龄人群出行的占比最高,后续年龄段则呈现逐步增长的趋势,55-64岁中老年人群的公交出行比例超过15%,可见公交服务人群中,一老一小的比例较高。

不同年龄段人群出行方式结构图

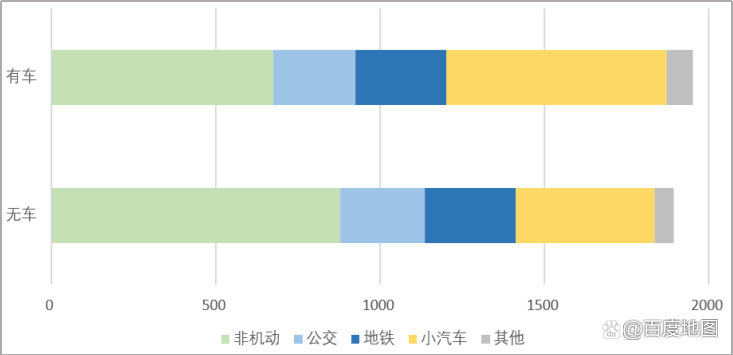

4、拥车:疫情下有车与无车人员均更倾向于个体化出行方式

由于大数据对有车无车人群的识别方法并非以家庭为对象,因此与传统居民出行调查以家庭为单位的识别结果会略有不同。对比识别到的有车无车人员可见,有车人员出行总量比无车人员略高。有车人员和无车人员的出行方式差异主要体现在非机动化方式与小汽车方式上,而在公共交通方式上两类人群差异不明显。总体而言,两类人群均更多的选用了个体化的交通方式,这体现了疫情环境下大家对出行方式的整体偏好。

有车无车人员出行比例对比图

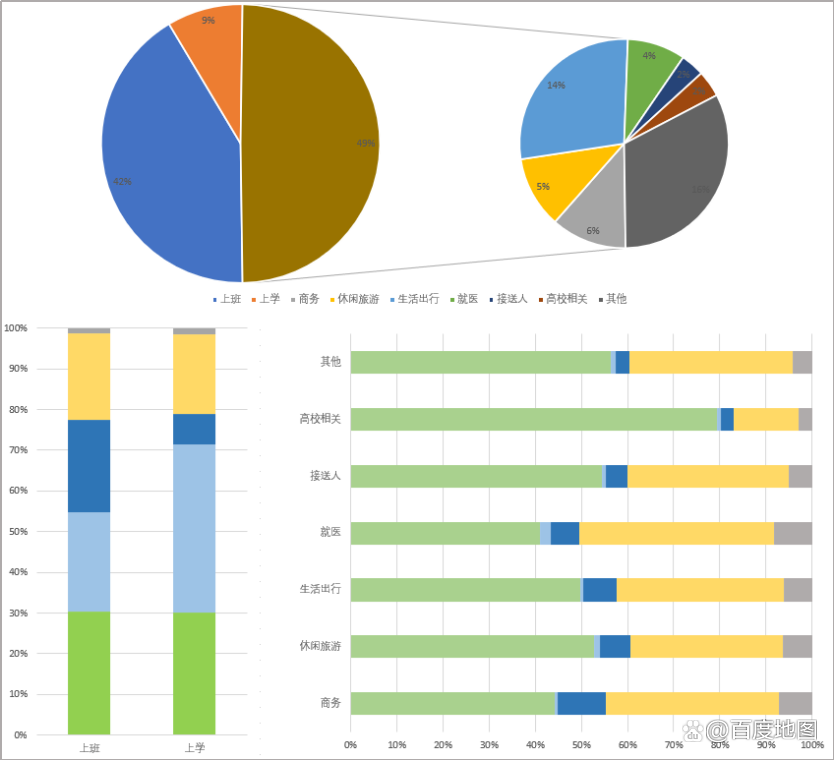

5、目的:刚性出行公共交通比例高,弹性出行更多选择个体化交通方式

对非回家类的出行统计可见,刚性出行(上班和上学)占到总体出行的一半左右;其他弹性出行约占一半,体现了出行活动的多样性。从对应的出行方式构成可见,刚性出行中公共交通出行比例占到约1/2,其中上班出行中地铁方式比例较高,上学3出行中公交方式比例较高;而弹性出行中,非机动化方式的占比最高,其次为小汽车方式,可见弹性出行中,个体化交通方式的主导地位比较突出。

各类出行目的(未含回家)及对应出行方式构成图

6、距离:非机动化方式优势区间在3公里以内,地铁方式占比随距离区间变化呈“枣核“状

从各出行距离分段的出行方式占比构成可见,非机动化方式在3公里内出行的主导地位非常明显;3-5公里出行中其非机动化方式占比则下降至约40%,此距离段的公交与小汽车方式占比上升明显;5公里以上出行中,地铁方式占比随出行距离增加而提升,至20-25公里达到最大占比(约37%),而后逐渐下降;而5公里以上的小汽车和公交占比均呈现先下降后增长的趋势,只是小汽车的占比相对高于公交。

在绿色出行方面,3公里内的出行中的绿色出行占比超过90%,优势明显;3-5公里的出行中,绿色出行占比达70%以上;对于5-30公里的出行,绿色出行基本保持在50%左右,而30公里以上的远距离出行中,绿色出行占比则持续下降至25%左右。

各出行距离区间的出行方式构成图

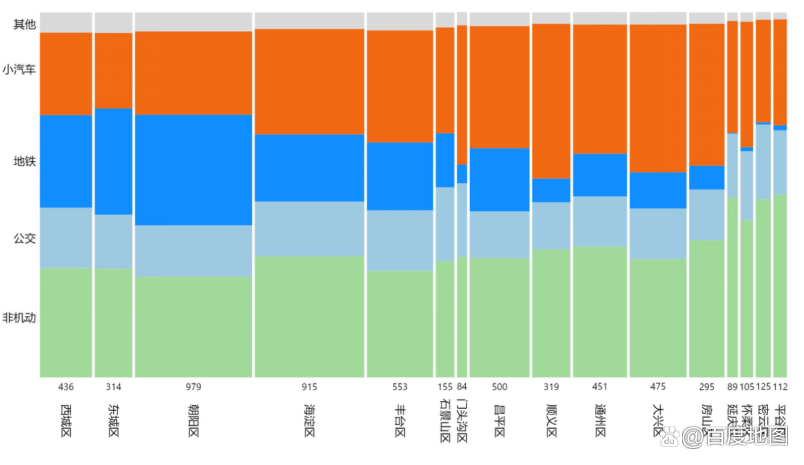

7、行政区:核心区绿色方式主导,多点新城与城区间轨道出行有优势,一区和多点间小汽车方式占比较高

根据各行政区相关出行统计得出,由非机动化、公交、地铁构成的绿色出行方式,在核心区(东城区和西城区)占比已达到73%,在核心区以外的中心城区(朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区)达到68%,在多点地区(昌平区、顺义区、通州区、大兴区、房山区、门头沟区)达到59%,在生态涵养区(延庆区、怀柔区、密云区、平谷区)达到67%。

各行政区相关出行结构及出行总量对比图

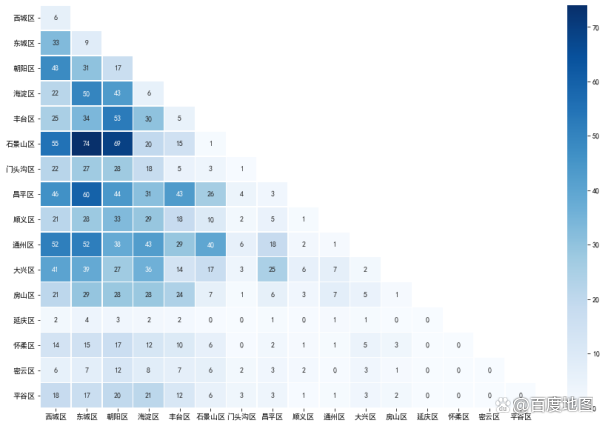

通过分析各行政区之间的出行可见,各行政区内的地铁出行占比大多低于10%,仅朝阳区为18%;而西城区与朝阳区、石景山区、通州区之间,东城区与石景山区、昌平区之间,以及朝阳区与丰台区、石景山区之间等多行政区之间的地铁出行占比则超过一半。可见轨道交通在跨区出行服务,特别是距离较远、轨道线网密度较高的跨区出行服务中占主导地位。

各行政区间一日轨道交通出行占比分布图

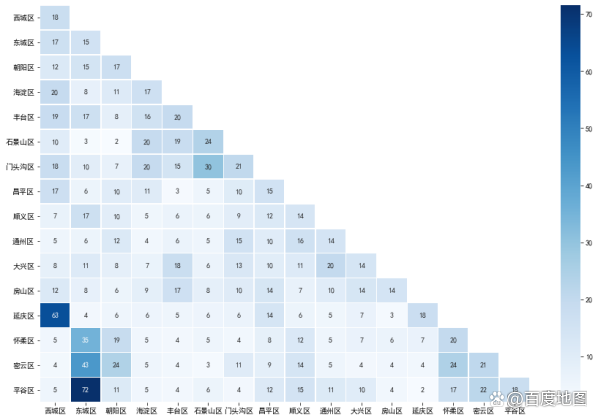

在公交方面,最大的交换量位于延庆区与西城区之间和怀柔区、密云区、平谷区与东城区之间,这两个区间组合突出的交换量主要得益于八达岭、京平、京承等高速公路公交线路的开行,其远距离出行的时效性和经济性得到保障。除此之外,公交出行比例相对较高的主要为各行政区内部及部分邻近行政区间,同时怀柔区-密云区-平谷区间的公交占比在外围区形成一个局部小组团。

各行政区间一日地面公交出行占比分布图

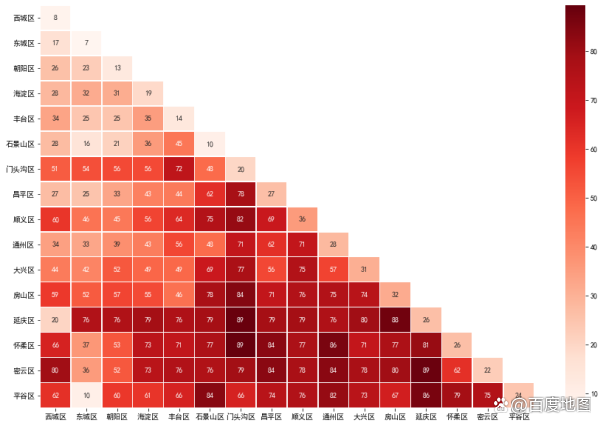

在小汽车方面,各行政区内部的小汽车出行比例相对较低,且大体与各行政区的面积呈正比。从行政区之间的交换量来看,城六区间的小汽车交换量整体相对较低,侧面反映出城区的绿色交通服务水平较高;对于多点新城与中心城区之间,昌平、通州、大兴与中心城区间的小汽车交换相对较低,与此三区和城区之间的公共交通廊道构建较好有关;而外围各区之间小汽车方式的主体地位依然突出。

各行政区间一日小汽车出行占比分布图

8、轨道交通站点周边:轨道分担率随着与站点的距离增加而逐步衰减,早高峰轨道交通优势区间为站点周边约1公里范围内

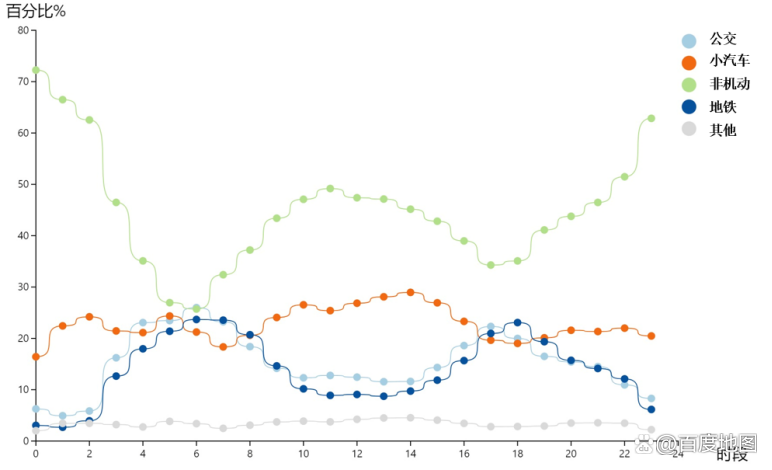

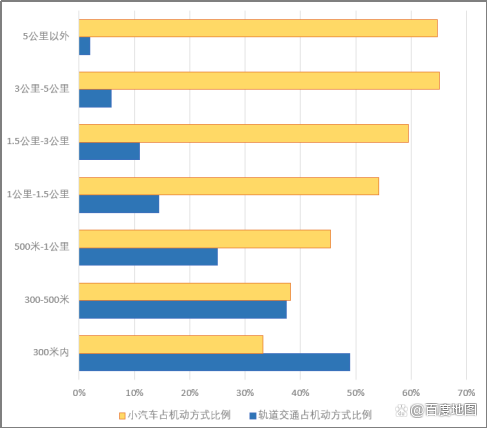

分析轨道交通站点周边300米、500米、1公里、1.5公里、3公里、5公里及5公里以上的全日出行可见,地铁方式在机动化方式中的分担比例随着与轨道交通站点距离增加而逐步降低,小汽车方式占比逐步增加。在轨道交通站点周边300米范围内,地铁方式比例明显高于小汽车方式;在300-500米范围区间,小汽车与地铁方式分担率基本持平;而500米外,小汽车方式在全日出行中分担率已明显超越地铁方式。

轨道站点周边不同距离全日机动化方式中轨道交通和小汽车出行占比图

在早高峰时段,轨道交通站点周边各距离区间的地铁方式在机动化方式中所分担比例的优势更为明显。在轨道交通站点周边1公里范围内,地铁方式占比均高于小汽车;500米范围内,地铁方式在机动化方式中的占比超过50%。对比全日数据可见,高峰期轨道交通站点周边的出行对轨道交通的偏好更为显著。

轨道站点周边不同距离早高峰起点机动化方式中轨道交通和小汽车出行占比图